-

対談 / インタビュー 住宅業界TOPICS

対談 / インタビュー 住宅業界TOPICS“暮らし方提案”と魅力的なプロダクトで、住宅業界の認識を塗り替える。|新建新聞社 三浦氏×CEO 林 対談

# Sunny Track House# LIFE LABEL -

住宅業界TOPICS

住宅業界TOPICS住宅ラインナップ、ブランド力…。施工技術が強みの工務店に必要な、3つの武器とは?

# Dolive -

住宅業界TOPICS

住宅業界TOPICS今、気になる“平屋ブーム”のあれこれ。住宅産業研究所月刊TACT編集長に聞いてきました!

-

住宅業界TOPICS

住宅業界TOPICSアフターコロナをチャンスと捉える|キーパーソン緊急特別ウェビナートークレポート

# しゃべりぽ通信 -

住宅業界TOPICS

住宅業界TOPICS住宅サービスの競合同士が本気でぶつかり合う、バトル形式のイベント「The Solution Battle」

若手経営者が直面する住宅マーケットの“今”。代替わり後にどんな変化を起こすべき?

INDEX

introduction

経営者の代替わりは、工務店のこれからを左右する重要な転換期。社会やマーケットの常識が簡単に変わりうる今、「先代からのやり方をただ踏襲するだけでは通用しないのでは」という危機感を持っている若手経営者の方もいらっしゃることでしょう。

では、実際にどのような変化を・どのようにつくればいいのか。ただやむくもに変化を起こすのではなく、必然性のある変化をいかに起こすヒントを、ここから考えます。

先代とこんなに違う!?若手経営者が直面する住宅市場のリアル

「自分たちがどう変わるか」を考えるためには、まず「市場がどう変わってきているのか」を理解しておくことが重要です。

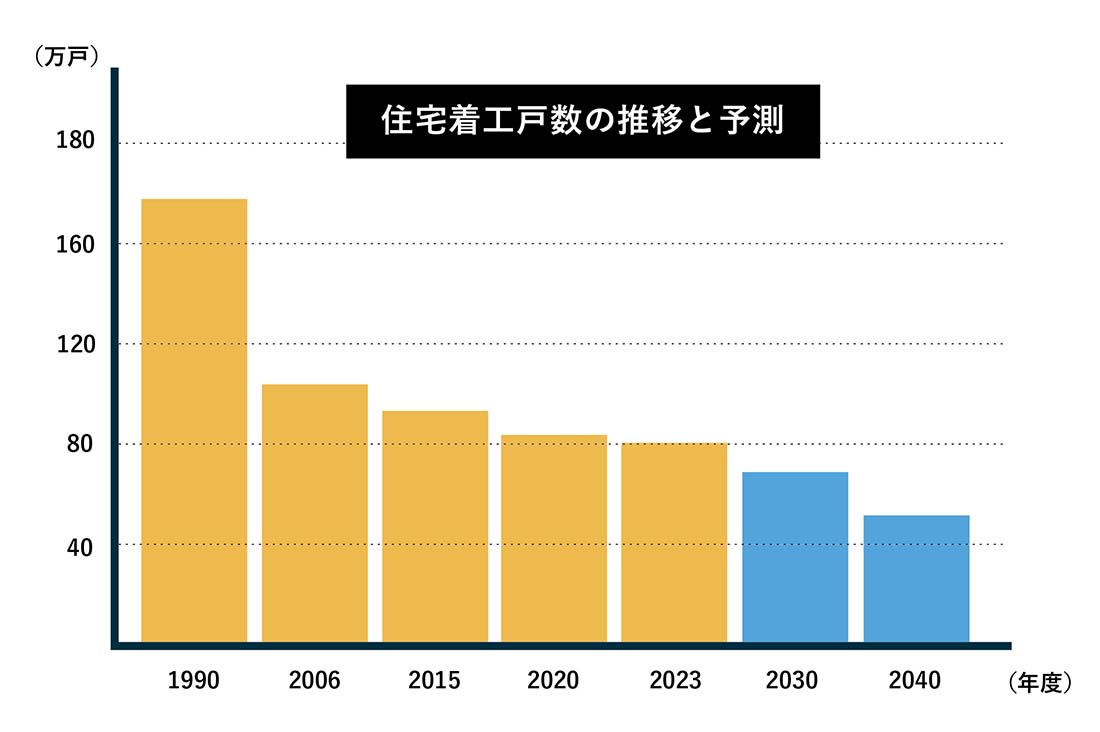

日本の新設住宅着工戸数は、バブル期の1990年には170万戸近くあったのが、2023年には約80万戸。人口減少が進んだ結果、半分以下の棟数になりました。さらに2040年度には、約58万戸に減少するという予測も出ています(※)。

このような数字から、少なくなったパイの取り合いが起き、競争が激しくなっていることは明らか。若手経営者の親世代が働いていたであろう30年以上前とは経営環境が大きく変わっていることがわかると思います。

実際に工務店経営の現場で若手経営者が直面しやすい課題を挙げてみました。

課題① 受注後の打ち合わせにリソースが割かれて、受注件数を伸ばしにくい

・注文住宅を受注後、個別対応によって営業リソースが逼迫。年間受注可能戸数に限界が生まれる

・工期が長期化しやすく、回転率の低下が収益性の悪化にもつながる

課題② 差別化を図りにくく、価格競争に巻き込まれてしまう

・デザインやコンセプトなどで明確な差別化ができず、結果的に価格で勝負せざるを得ない

・PRや販促の手法も手探りで、潜在顧客を囲い込めていない

課題③ 社内のモチベーションを向上させる仕掛けが難しい

・技術力は高いが、マーケティング発想が弱く、既定路線の取り組みになりやすい

・どのような取り組みが・どんな成果を生むかがわからず、単発の取り組みになっている

市場環境が厳しくなっているなかで、いかに競争力を持つべきか。工務店ブランディングのあり方が問われていると言えるでしょう。

(※):株式会社野村総合研究所プレスリリース「2040年度の新設住宅着工戸数は58万戸に減少、2043年の空き家率は約25%まで上昇する見通し」より

“今”のユーザーのニーズとは?

人口減少以外にも競争を激しくしている要因は、ユーザーのニーズや行動が変化していること。特にコロナ禍を経て、家で過ごす時間の大切さが見直されるように。

「自分の手でアレンジながらDIYを楽しめる家がほしい」「平屋でミニマルに過ごせる空間がいい」「書斎やワークスペースにこだわりたい」といった、家に“自分らしさ”を求めるユーザーが増えています。

また、資材の高騰などで住宅価格も上昇しており、主な購買層も、従来のマス層から感度が高くて経済力もあるアッパー層へ移行しつつあります。その影響もあり、従来のような性能や価格を重視した画一的な提案ではなく、コンセプトやデザインを重視した住宅が人気を集めている傾向にあると言えるでしょう。

社長就任後、新築棟数が7倍に!若手経営者の成功事例をダウンロード

では、具体的にどのような「変化」に取り組むべきなのか。参考になる事例として取り上げたのが、島根県の工務店・陽吉建設の取り組みです。

3代目社長の齋藤達也さんは、Uターン入社ののち2014年にから14年目で先代の跡を継ぎました。就任後、営業構造の変革や住宅プロダクトの導入、社内外のブランディングに着手。新築棟数を7倍に引き上げました。その変革の背景と具体策を知りたい方は、ぜひホワイトペーパーをご覧ください。

この資料には、きっとこれからの時代の工務店ブランディングのヒントがあります。必然性のある「変化」をつくるために、今やるべきこととは。ぜひダウンロードください。